- 心連心トップページ

- 日中高校生交流

- 日中高校生対話・協働プログラム

- ご当地紹介 若者の流行語(三重高等学校・成都外国語学校)

実施概要

- 日本側実施学校名

- 三重高等学校

- 中国側実施学校名

- 成都外国語学校

- 参加者

- 日本:23名(教員1名/生徒22名)

中国:19名(教員1名/生徒18名)

- 実施および形態

- Zoomにて計4回

- 使用言語

- 日本語

第1回目

2024/10/31

三重高等学校

- お互いのメンバーの自己紹介

- クイズ形式による学校紹介など

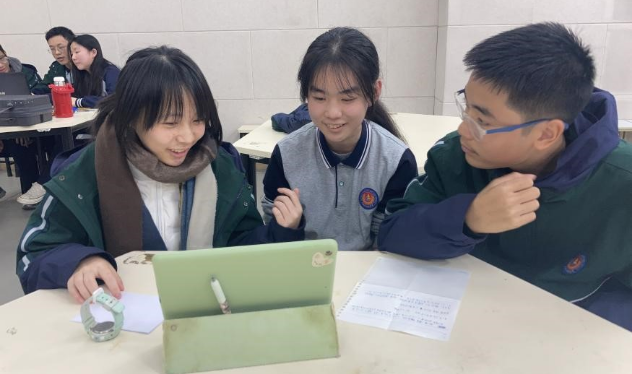

- 各グループに分かれて話し合い(自己紹介と学校生活について)

学校紹介をすると、一方的な説明になってしまうことが多く、相手の理解度がつかめない、また、個々の生徒が参加する場面が少なくなることから、クイズ形式を採用して、成都外国語学校側とやり取りを行いながら進めるようにした。こちらが順に指名して答えてもらうことにしたため、成都外国語学校側は自分の名前を呼ばれるのではないかと思い、ドキドキしながら画面を見ていたようであった。できるだけ参加者を多くするという点ではよい試みであったと思います。

成都外国語学校

- 自己紹介

- PPTによる学校生活についての紹介

- 私の町

初めて日本人高校生と交流するので、最初は緊張していましたが、話しているうちにどんどん盛り上がってきました。三重高等学校の皆さんのクイズが面白くて、普段知らなかった日本の高校生活についてもよくわかるようになりました。こちらはPPTで高校生活と週末の過ごし方を紹介しました。日本人高校生たちが興味津々に聞いてくれて、こちらの生徒の皆さんは嬉しかったです。

第2回目

2024/11/21

三重高等学校

- 成都の生活を中心に紹介

- グループ交流

成都外国語学校側から前回と同じクループの組み合わせで行いたいとの提案があった。話の途中で時間切れになってしまい、続きの会話をしたいと思っている生徒が多いようだった。成都外国語学校側は言いたいことをどのように日本語で表現すればいいかを考え練習をしたとの報告があった。成都外国語学校側が積極的に質問し、日本語を話すきっかけになったようで、いいスタートが切れたように感じた。

昨年までの交流会では話題が途切れがちになるグループがあったが、そうしたグループは見当たらず、むしろ話題が広がり、時間が足りない様子であった。お互いの積極的な姿勢が随所に見られたのはよかった。

昨年までの交流会では話題が途切れがちになるグループがあったが、そうしたグループは見当たらず、むしろ話題が広がり、時間が足りない様子であった。お互いの積極的な姿勢が随所に見られたのはよかった。

成都外国語学校

- 私の町

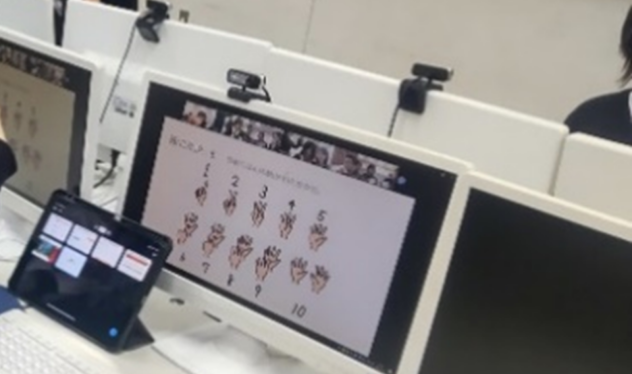

- 若者言葉

前回、日本人高校生はクイズで日本のことを紹介してくれました。クイズの場合、誰が指名されるかは分からないので、全員が楽しみながら質問と答えを聞きました。今回こちらもクイズの形で盛り上がりました。

前回は詳しく説明できなかったとこちらの生徒が言ったので、今回また同じグループで話し合いました。画像やビデオを使い、より分かりやすく説明することができました。三重高等学校の生徒たちは積極的に質問し、同時に日本のことを紹介してくれました。こちらの生徒も前回より話が進みやすく、話題が次々と出るようになりました。話題は好きな食べ物から好きな言葉になり、さらに流行っている若者言葉にもなりました。若者同士の間で、より多くのことを互いに紹介したいという気持ちが十分に伝わりました。

前回は詳しく説明できなかったとこちらの生徒が言ったので、今回また同じグループで話し合いました。画像やビデオを使い、より分かりやすく説明することができました。三重高等学校の生徒たちは積極的に質問し、同時に日本のことを紹介してくれました。こちらの生徒も前回より話が進みやすく、話題が次々と出るようになりました。話題は好きな食べ物から好きな言葉になり、さらに流行っている若者言葉にもなりました。若者同士の間で、より多くのことを互いに紹介したいという気持ちが十分に伝わりました。

第3回目

2024/12/12

三重高等学校

- 三重県の説明、若者の流行語

- グループ交流

成都外国語学校側から、「三重県の生活、日本のおいしい食べ物と作り方」、「日本の高校生の流行語」などを知りたいとの希望があったので、できるだけそれに合うように内容の修正をしてクイズ形式で説明することにした。また、グループ交流では各グループが写真やビデオを用意して、補足の説明を行った。限られた時間内で実施できることは少なく、また、お互いの理解や語学力の問題があり、充分ではないものの、成都外国語学校側から具体的な要望を寄せられるのはたいへん嬉しいことであり、お互いの距離が近づいているように感じた。

成都外国語学校

- 三重高校の生活

- 日本文化

三重高等学校の生徒は画像とPPTを用意していたので、日本の高校生活と三重県の方言などが詳しく分かりました。同時に、こちらは中国のことを日本の高校生に紹介しました。交流が終わった後も、こちらの各グループも興味津々に互いのグループの交流について話し合っていました。

今回、グループメンバーが変わり、グループ交流は自己紹介から始まりました。今回の自己紹介は前回よりスムーズに行うことができました。すでに慣れて、親しく感じたからだと思います。

毎回交流が終わるたびに、三重高等学校の教師と相談しながら次回の内容とやり方を話し合うことができたので、限られた時間を有効的に利用できたと思います。

今回、グループメンバーが変わり、グループ交流は自己紹介から始まりました。今回の自己紹介は前回よりスムーズに行うことができました。すでに慣れて、親しく感じたからだと思います。

毎回交流が終わるたびに、三重高等学校の教師と相談しながら次回の内容とやり方を話し合うことができたので、限られた時間を有効的に利用できたと思います。

第4回目

2025/1/9

三重高等学校

- 成都外国語学校側より「高校生の1日」についてビデオで説明

- グループ交流

- 代表によるオンライン交流会についての感想

学校行事の都合により、成都外国語学校の参加者は全員が自宅から参加することになった。言葉につまった時に普段ならグループの友達が助けてくれるが、各家庭からの参加では友人の援助を期待できず、緊張して交流会に臨んだようであるが、大きな混乱もなく終えることができた。感想を述べあっているうちに、成都外国語学校側には涙ぐむ生徒もいて、生徒たちにインパクトを与えた交流会であったことを実感した。

成都外国語学校

- 学校生活

- 正月のこと

- 交流会の振り返り

最後の交流会では、こちらの生徒が自宅で参加することになりました。

自宅で行うから、参加するかどうかという事前調査をしたら、全員参加すると申し出ました。皆さんの情熱を感じました。

一人で家で参加する生徒が多かったですが、誰かの家に集まって一緒に参加する生徒もいました。

4回の交流があっという間に終わりました。今回が最後だと知り、こちらの生徒は名残惜しそうな顔つきで「さようなら」と言いました。

自宅で行うから、参加するかどうかという事前調査をしたら、全員参加すると申し出ました。皆さんの情熱を感じました。

一人で家で参加する生徒が多かったですが、誰かの家に集まって一緒に参加する生徒もいました。

4回の交流があっという間に終わりました。今回が最後だと知り、こちらの生徒は名残惜しそうな顔つきで「さようなら」と言いました。

参加生徒の感想

三重高等学校

募集開始と同時に、多くの生徒たちから参加の意向が示された。生徒達は同年代の若者との交流に強い関心を示し交流会に応募したが、中国の高校生の生活については全くと言っていいほど知らず、相手側も同様だろうと思いながら参加した。しかし、交流してみると意外なことに成都外国語学校の生徒たちは日本のことをよく知っており、自分たちと似た感覚を持ち、また、学習内容など共通のことが多いことに驚いたようであった。中国は思っていたほど閉鎖的でないことは大きな発見であった。共通の話題が見つからなければどうしようかと不安に思っていた生徒もいた中での交流会であったが、気軽に交流できることを学んだことは何よりの収穫であった。

成都外国語学校の生徒達は、日本語に堪能であって、意思疎通に困る場面が少なかった。会話を楽しめるレベルの生徒がいたことは、本校の生徒には驚きであり、自分たちの英語の勉強への動機になった。また、大学生になったら中国語を勉強したいと言う生徒が現れたことは嬉しい成果であった。

成都外国語学校の生徒達は、日本語に堪能であって、意思疎通に困る場面が少なかった。会話を楽しめるレベルの生徒がいたことは、本校の生徒には驚きであり、自分たちの英語の勉強への動機になった。また、大学生になったら中国語を勉強したいと言う生徒が現れたことは嬉しい成果であった。

成都外国語学校

まず、外国語は実際に使うことが大切だと、生徒たちはしみじみと理解してきました。これによって、生徒たちはこれからもっと力を入れて、外国語を勉強する意欲がわいてきたと思います。

次に、異なる文化に触れ、日本の高校生たちの日常生活を知ることができました。日本の高校生はどのようなことに興味を持ち、彼らがどのように頑張っているかを知ることで、自分自身の努力の仕方についても改めて考えることができました。国は違っても、高校生として同じ悩み、同じ夢、同じ趣味があることに気づくことができ、それはとても意義深いことです。

また、最初は不安に思いましたが、最後には名残惜しいほど深い交流をすることができました。この経験を通じて、「やってみる」ことの大切さも実感しました。

それから、外国人との交流をしてはじめて、自分が自国の文化の深さや豊かさについて、まだ十分に理解していないことにも気づかされました。

次に、異なる文化に触れ、日本の高校生たちの日常生活を知ることができました。日本の高校生はどのようなことに興味を持ち、彼らがどのように頑張っているかを知ることで、自分自身の努力の仕方についても改めて考えることができました。国は違っても、高校生として同じ悩み、同じ夢、同じ趣味があることに気づくことができ、それはとても意義深いことです。

また、最初は不安に思いましたが、最後には名残惜しいほど深い交流をすることができました。この経験を通じて、「やってみる」ことの大切さも実感しました。

それから、外国人との交流をしてはじめて、自分が自国の文化の深さや豊かさについて、まだ十分に理解していないことにも気づかされました。

教員の所感

三重高等学校

中国は歴史的、文化的に結びつきが強く、また、地理的に近いにも関わらず、心理的には遠い国の1つになっており、得られる情報も限られています。否定的な目で見られることが多い中国ですが、教育現場のあり方としては初めから結論や判断に結びつく情報を伝えるのではなく、まずは人と人との交流を通して、相手を知ることから始めるべきだと考えています。高校生たちは固定観念にとらわれず、純粋な関心や興味から交流を始めることができるので、適切な時期に機会を与えていただいたと感謝しています。

オンライン交流会が始まった時にはどれほどの効果があるのか心配しましたが、回数を重ね直接コミュニケーションできるオンライン交流会はたいへん意義深いと思います。交流会を重ねた上で、直接対話する機会があればと思います。

オンライン交流会が始まった時にはどれほどの効果があるのか心配しましたが、回数を重ね直接コミュニケーションできるオンライン交流会はたいへん意義深いと思います。交流会を重ねた上で、直接対話する機会があればと思います。

成都外国語学校

- 日本語を学ぶ生徒たちに交流の機会を提供し、彼らの視野を広げることができました。

- 本校が重視する国際交流の理念を、具体的な活動を通じて実践することができました。

- 高校生の視点から、日本の高校生に中国文化や生活について紹介し、理解を深めてもらうことができました。

今後期待すること

三重高等学校

- 生徒の直接の交流にとどまらず、教科の枠を超えた教員同士の交流、相互訪問ができればと思います。

- 学園祭などでブースを開設するなどして、活動を広げることができればと思います。

- 生徒はiPadを持っているので、全員が集まって学校のパソコンを使う必要がなくなりました。誰でも参加できるようになりましたので、テーマを決めてイベントが開催できるように思います。課題として具体的に考えたいと思います。

成都外国語学校

- 学生たちが国際交流を通じて得た経験を校内でも共有し、国際理解教育を推進していきたいと考えています。

- 今回の活動で得られた経験をもとに、交流の内容をさらに深化させたいと考えています。例えば、日常生活の話題だけでなく、文化、教育、社会問題など、より深い内容の話題を取り上げることで、互いの理解を深めることができると思います。

- 交流の形を多様化することも考えています。オフラインでの交流イベントや、共同プロジェクトや短期留学プログラムなども実施してみたいです。

- 今回の交流の経験を生かして、今後も日本をはじめとする世界各国との交流をさらに積極的に増やしていきたいと考えています。

![JAPAN FOUNDATION 国際交流基金[心連心]](https://xinlianxin.jpf.go.jp/wp-content/themes/original-rwd/img/siteid.png)

![日本国际交流基金会|北京日本文化センター[微博]Weibo](/wp-content/themes/original-rwd/img/top_bnr_weibo.png)