Interviewインタビュー

日中21世紀交流事業に参加された方々に交流を振り返っていただきました

Vol.68

久しぶりの対面交流会で聞いた、交流がもたらす学びと未来

2023年2月、東京にて、「日中21世紀交流事業参加者交流会」が対面形式で開催された。

会場にはこれまで国際交流基金が行ってきた「中国高校生長期招へい事業(プログラム名称:心連心)」、「中国ふれあいの場」事業、「大学生交流事業」などの参加者や関係者ら約100名が集まった。

2006年の事業開始以来、毎年、多くの日本人と中国人をつないできたこれらの事業は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックでオンラインでの交流を続けてきた。

このたび、日中間の往来が再開しはじめるなか、ようやく実現した対面での交流会で、人と人との交流がもたらす学びと未来について話を聞いた。

参加者の横のつながりを育む対面交流会

交流会の開始30分前。会場には早くも参加者の多くが集まっていた。全員マスク姿で、各テーブルにもパーテーションという感染対策のなかではあったが、中国語と日本語が入り混じる会話がはずんでいた。

久しぶりの再会を喜ぶ人もいれば、オンライン交流で知り合い、初めての対面に歓喜する人もいた。

これまでの交流事業のうち、「中国高校生長期招へい事業」では14期442名が卒業し、このうち約160名(2022年5月時点)が日本で就職や留学をしている。中国各地18か所に設けられた「中国ふれあいの場」では、年間の合計来場者数が2万人を超える。また、「大学生交流事業」では91グループ、のべ495人の日本の大学に所属する学生が参加した。

これらの事業を横につなぐ交流の場は、さらに交流を広げる新たな機会となる。中国から日本へ就職や留学で戻る者や新たに来日する者が増えるなか、「リアルな対面の機会を作りたい」という思いから、今回の交流会の開催に至ったそうだ。

高校留学を経て16年続く交流

交流会は参加者4名によるパネルディスカッションから始まった。

写真を拡大パネルディスカッションに参加した(左から)武田真由子さん、徐攀さん、徐佳凝さん、林暁慧さん

写真を拡大パネルディスカッションに参加した(左から)武田真由子さん、徐攀さん、徐佳凝さん、林暁慧さん一人目の林 暁慧(りん ぎょうけい)さんは心連心2期生で、2007年9月から2008年7月まで愛媛県立松山南高等学校に留学した。その後、大学ではアメリカと日本に留学し、2014年から国際交流基金北京日本文化センターで文化交流事業に従事。現在は外資系コンサルティングファームでフューチャー・デザインの仕事をしている。

「日本の高校に留学してから、もう16年になります」と話し始めた林さんは、当時まだスマートフォンもなく、日本語にも自信がなく、最初は孤独に直面したと振り返る。しかし、美術部に入り、言葉が通じなくてもアートで人がつながれることを知った。

このとき親しくなった友人とはその後も連絡を取り合い、林さんがアメリカに留学したときは、現地まで遊びに来てくれたそうだ。

またホストファミリーも林さんの支えとなった。今でも愛媛のご両親からみかんが届いたり、林さんの誕生日にはお母様の手作りケーキが送られてきたりするそうで、なるべく年一回は愛媛まで会いに行っているという。

学んだものは「使命感」「独立思考」「協働する力」

高校留学の終わり、林さんは10年後の自分へ手紙をつづった。

「世界を見てください。人は何を求めて生きているのか、どうすれば幸せになれるのか、いろいろ見つけて、それを他の人にも感じてもらってください」

実際、その言葉通りの16年間だったと話す。さまざまな国に行き、人は何によって分かりあえるのかを考えながら、アートにかかわる交流の仕事にたずさわってきた。

現在の仕事でも日中のクリエイターによるバーチャルファッションショーを行ったり、林さんの日本の「故郷」でもある松山の老舗温泉旅館とフィンランドのデザイナーをつなぐプロジェクトを手掛けたりしているそうだ。

写真を拡大交流会参加者集合写真(心連心卒業生1)

写真を拡大交流会参加者集合写真(心連心卒業生1)心連心の経験が、その後に役立っていると感じる点を三つ挙げる。

一つ目は「使命感」。高校生の時、日中両国の未来のためという使命を背負って留学した経験は、社会人になったあとも、この先の社会に対し、自分は何ができるのかという視点で仕事に取り組む姿勢につながっていると話す。

二つ目は「独立思考」。世界中に情報が溢れるなかで、自分自身のコンパスを持ち、いろいろな考え方に出会いながら、それらをどう受け止めたらよいかを考えることを学んだ。

三つ目は「協働する力」。言葉が通じない留学生活で、言葉を超えた協働をどのように生み出すかということに向き合った。言葉の違いは日本語や中国語の差異だけでなく、例えばプログラマーとデザイナー、アーティストと政治家などでも違う言葉が使われると、林さんはいう。

そうした違いがあるなかで、どのように対話を成立させ、協働につなげるか、言葉を超えた本質的な問題はどこにあるのか、それを解決するために何をすればよいかを林さんは考え続けているそうだ。

異なる文化のよい面を融合し、新しいものを作り出す

二人目の徐 佳凝(じょ かぎょう)さんは心連心3期生として、2008年9月から2009年7月まで、北海道の立命館慶祥高等学校に留学した。その後、東京大学で建築デザインを学び、卒業後は大学の恩師である隈 研吾氏の建築事務所に就職した。

現在、徐さんが担当するクライアントの半分は中国の方で、隈氏の考え方や日本建築の思想を中国語で分かりやすく説明することも仕事の一環だと徐さんは話す。

実は建築デザインの道を選んだ原点は、留学先の高校で放送部に入ったことにあるそうだ。当時は映像編集のやり方もわからないまま、ただ、好奇心からラジオドラマやショートムービーの制作にチャレンジした。

このとき未知への挑戦から学んだこと、さまざまな人とコミュニケーションした経験は、今の仕事にもつながっていると徐さんは感じている。

仕事では中国にかぎらず、ロシアやアメリカでのプロジェクトを担当することがある。特に新たな場所に建物をつくるプロジェクトでは、その土地の魅力を探すことが重要だ。このとき、心連心で培った「赤ちゃんのような好奇心」がとても役に立っているという。

また、文化や習慣が異なり、互い理解しにくいときでも、相手の気持ちを考え、双方の文化のよい面を取り出して融合すると、新しいものを作り出せると徐さんは話す。

コロナ禍を機に日本での就職を決意

写真を拡大交流会参加者集合写真(「ふれあいの場」学生)

写真を拡大交流会参加者集合写真(「ふれあいの場」学生)三人目の徐 攀(じょ はん)さんは、2015年から2017年に四川省の「成都ふれあいの場」の運営ボランティアに従事した。

実はこの「成都ふれあいの場」は、2006年に中国で最初に開設された「中国ふれあいの場」で、四川省の幼稚園、小中高校や大学と協働しながらさまざまなイベントを開催している。

徐さんは中国四川省電子科技大学日本語学科の学生だったときボランティアに加わった。さらに2017年3月には、「大学生交流事業」に中国側リーダーとして参加、「成都ふれあいの場」で開催する交流イベントを、日本の大学生とともに作り上げた。

卒業後は上海で就職したのち、2022年9月に来日、現在は東京の外資系コンサルティングファームで働いている。

「成都ふれあいの場」との縁は偶然だったと、徐さんは話す。大学で日本語学科を選択したものの、それまで日本語は勉強したことがなく、日本に行ったこともなかった。たまたま、大学の寮で同室だった学生が「ふれあいの場」でボランティアをしていて、誘ってもらったことがきっかけとなった。

写真を拡大交流会参加者集合写真(大学生交流事業参加者)

写真を拡大交流会参加者集合写真(大学生交流事業参加者)特に大学4年のとき、「大学生交流事業」に参加し、訪中した日本の大学生と1週間をともに過ごし、イベントを成功させたことは、徐さんにとって大きな経験となったという。

「日本語のリアルな使い方から、日本の若者が好きなことや交流の仕方、気を付けなければいけないことなどたくさん教えてもらいました」と徐さん。またプロジェクトの全体を把握しながら進めるやり方も、このとき学んだ。

これらの経験は、上海で就職し日本のプロジェクトにたずさわった際にもいかすことができ、高評価を得たそうだ。しかし、上海の生活は非常に多忙で、生活のために週末もアルバイトをしなければならず、自分の将来について考える時間は全くなかったという。

そうしたなか、パンデミックで上海がロックダウンし、生活は一変した。家にこもる日々が続き、この先、自分が何をしたいのか繰り返し考えた。そして徐さんは日本に行くことを決心する。

幸い、東京での仕事が見つかり、2022年9月に来日した。日本での生活はゆとりがあると感じている。残業が少なく、週末には休みが取れる。自分の将来についても改めて考えるようになったそうだ。

「まだまだ知らない世界がある」という気づきを大切にする

四人目の武田 真由子(たけだ まゆこ)さんは、2019年3月に「早稲田日中大使」チームリーダーとして「大学生交流事業」に参加し、重慶師範大学内にある「重慶ふれあいの場」で日本文化交流イベントを開催した。現在は東京で社会人をしている。

実は武田さんは中学と高校のとき、両親の仕事の関係で中国に住んでいたことがある。このため中国は全く初めてというわけではなかったが、重慶という知らない土地に1週間滞在し、現地の大学生と協働して「日本の学校生活体験」のイベントを実現するということは簡単ではなかったと感じている。

そこから得られた二つのことを紹介したいと、武田さんは語る。

一つは「まだまだ自分の知らない世界がある」ということに気づいたこと。一緒に行ったメンバーの中には中国が初めてという学生もいた。SNSやニュースなどで中国のことを知っていたつもりだったが、実際に現地の人々と交流し、イベントを作り上げる体験を通して、中国に対するイメージが全く変わった人もいたという。

武田さん自身も、親の仕事のために中国で暮らしたときと、交流事業のために自ら中国に赴いたときとでは、見える風景も体験できることも全く違っていたと感じている。

「自分の知っていることだけを鵜呑みにせず、実際に行って見てみなければ分からないというマインドを常に持つようになりました」と武田さん。

もう一つは「異国の地で難易度の高いことをやりとげた」という実感が、大きな自信となったそうだ。それはまた、仕事をするうえでも、困難があっても大丈夫だと自分を信じられる財産になっていると武田さんは語った。

友好を深めるために必要な大切なこと

写真を拡大交流会参加者集合写真(心連心卒業生2)

写真を拡大交流会参加者集合写真(心連心卒業生2)パネルディスカッションの最後に、司会者から「日中両国の友好を深めていくために、どんなことが大事だと思うか」という質問があった。

それについて武田さんは「まずは現地に行ってみて体験すること、そして、そのような草の根交流を続けていくための環境整備も重要だと思う」と答えた。

「大学生交流事業」に参加した徐攀さんも、武田さんに同意する。「日中には文化ギャップもあり、お互いに先入観もあると思う。自分はできるだけ日本でいろいろな体験をし、それを中国にいる友人たちに伝えていきたい」と語った。

建築事務所で働く徐佳凝さんは、建築というものづくりの仕事を通して、会話をすることが何より大事だと感じているという。ある中国のプロジェクトで、日中間のやり方に齟齬がありうまく行かないことがあったとき、お互いによく話し合うことで、それぞれのメリットをいかすものができあがったそうだ。すると、両者の関係も一瞬でよくなったと、徐さんは話す。

林さんは「今は日中の間だけでなく、人類が大きな課題に直面しているタイミングだと思う」と語る。

「だからこそ日本と中国の若い人たちが、世界に向けてどんな貢献ができるかを考える必要があるし、私たちがどのような未来を望むか、自由に想像力を膨らませ、一緒に創造していくことが大事ではないかと思う」と、林さんは締めくくった。

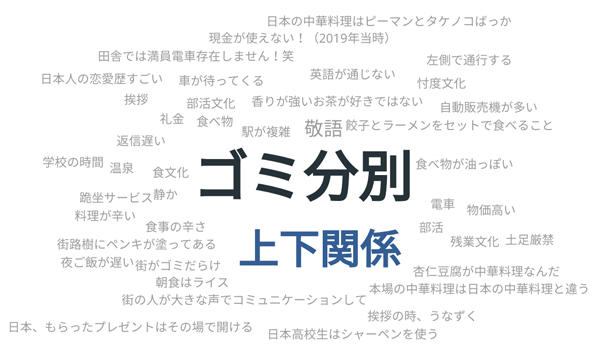

カルチャーギャップは「ゴミの分別」「上下関係」「天津飯」

パネルディスカッションのあと、リアルタイムアンケートが行われた。司会が出身地や現在の在住地域などを聞き、会場の参加者がスマホで回答すると、スクリーンに結果が表示されるという流れで、回答の多かった言葉がより大きく表示された。

「日本または中国でカルチャーショックを受けたこと」という質問について、最初に大きく表示された回答はなんと「ゴミの分別」。そのほか「上下関係」「天津飯は中国にはない」などという回答も表示され、会場がわいた。

また「交流事業で知り合った人と今でも連絡をしているか」という質問には7割を超える人が「はい」と答えていた。

その後、歓談の時間に、会場の参加者にも話を聞いた。

今回の交流会では、徐 攀さんとともに、「大学生交流事業」で日本側のリーダーをつとめた佐藤 友香さんも、当時のチーム名「inyQ」のロゴ入りジャケットを着て会場に来ていた。徐さんの来日早々、連絡をもらい、再会を果たしたそうだ。

佐藤さんは高校生のときにも一度、国際交流基金の交流事業で済南と北京を訪問している。中国とは浅からぬ縁があるということだが、実は交流事業で中国を訪問するまで、「あまり中国のことを知らなかった」という。

交流を通して、中国の人の表裏のないストレートな人柄を知り、今では中国が好きになったと佐藤さんは話す。

「大学生交流事業」で人生が変わる

「大学生交流事業」が人生の転機となった人もいる。

写真を拡大「大学生交流事業」で貴陽を訪問した後藤隆幸さんと服部恵美さん

写真を拡大「大学生交流事業」で貴陽を訪問した後藤隆幸さんと服部恵美さん一人はご実家が神社という服部 恵美さんだ。応募のきっかけは「大学生活がぱっとしなかった」という彼女だが、募集の案内に「これだ!」とひらめき、2回応募するも不採用。3回目の面接でチャンスをつかんだというつわものである。

交流先は貴州省の「貴陽ふれあいの場」だった。現地の人々の温かさに触れ、実際に交流することの大切さを身に染みて感じたそうだ。

卒業後は明治神宮国際神道文化研究所に就職し、国際交流の仕事にたずさわっている。ご実家の神社にも中国からの旅行客が多く訪れるということで、これまでの経験が役に立ちそうだと服部さんは話す。

その服部さんから「ぜひ、話を聞いてほしい」と紹介された後藤 隆幸さんは、服部さんと一緒に貴陽での交流事業に参加した仲間の一人。獨協大学国際教養学部の出身で、当時はむしろ欧米のほうに興味があったと、後藤さんはいう。

しかし貴陽での交流体験が楽しくて、中国に興味を持ちはじめた。帰国後は中国の文化や経済の授業をとり、留学もしたいと考え、実際、2019年には北京に留学することも決まったそうだ。 ところがパンデミックで留学が中止となった。その間に埼玉大学大学院に進学、日本語教育を専攻した。これが転機となり、このたび上海財経大学で日本語教師として就職することが決まったという。今回の交流会の翌日には、勤務を開始するいうタイミングだった。

パンデミックで緊急帰国した心連心14期生も再び来日

写真を拡大「済南ふれあいの場」のボランティアリーダーをつとめ、現在、鹿児島大学に通う任軼さん

写真を拡大「済南ふれあいの場」のボランティアリーダーをつとめ、現在、鹿児島大学に通う任軼さん「中国のふれあいの場」で交流にたずさわった中国人学生のなかには、留学のため来日している人も少なくない。

2022年8月に来日した任 軼(にい いつ)さんもその一人。「済南ふれあいの場」で2018年までボランティアのリーダーをしていたそうだ。このため、パネルディスカッションでの発表には、全く同じ思いを抱いたと話す。現在は、推薦入試で進学した鹿児島大学に通っている。

写真を拡大パンデミックで緊急帰国したのち、日本の大学に進学した心連心14期生の高夢月さん

写真を拡大パンデミックで緊急帰国したのち、日本の大学に進学した心連心14期生の高夢月さんさらに、パンデミックで2020年4月に帰国した心連心14期生も日本に戻ってきている。その一人、高 夢月(こう むげつ)さんは4月から大阪教育大学教育心理学科に進学することが決まっている。

高校生長期招へい事業で大阪の高校に留学していた際、ゆとりのある日本の教育環境に惹かれ、大学は日本で進学したいと考えたそうだ。将来は、国際交流にかかわる仕事をしたいと話す。

写真を拡大心連心14期生 王 籽陸さん

写真を拡大心連心14期生 王 籽陸さんもう一人、心連心14期生の王 籽陸(おう しろく)さんも、2022年6月から京都の立命館大学に通っている。専攻は哲学。今後は日本で博士課程まで進学し、大学教員になりたいと考えているという。

パンデミックにより対面の交流が途切れても、人と人とのつながりが切れたわけではない。それぞれがこれまでの交流から得た豊かなものを強みとして、新たなつながりを紡ぎ、未来を切り開いている。参加者たちにとって、3年ぶりの対面での交流会は、これまでの交流を振り返り、これから先の交流に向け、新たな一歩を踏み出す機会となったのではないだろうか。

取材・文:田中奈美 取材日:2023年2月18日

![JAPAN FOUNDATION 国際交流基金[心連心]](https://xinlianxin.jpf.go.jp/wp-content/themes/original-rwd/img/siteid.png)

![日本国际交流基金会|北京日本文化センター[微博]Weibo](/wp-content/themes/original-rwd/img/top_bnr_weibo.png)